ふじさわ

ふじさわこんにちは!子育てファミリー専門FPの藤澤です。

私は、2022年に宅地建物取引士(以下略:宅建)に一発合格しました。

1年目は予備校の有料講座を受けたものの、仕事が忙しくなってしまい受験を断念。2年目に、独学で突破しました。もちろん、仕事と育児も両立させながら、コスパの良い勉強方法も実践しました。

宅建に限らず、資格にチャレンジされる方は、ぜひ参考にしてください。

2022年宅建試験の結果は41点で合格!

40点を目標に勉強を進めた結果、予定通り41点(合格点は36点)で合格できました。

計画的に進めていたものの試験1ヶ月前に勉強方法に悩み少し気落ちした時期もありました。

しかし試験2週間前から予想問題集を始め、得点不足を感じた「法令上の制限」と「税・その他」を集中的に暗記すると、回を追うごとに点数が上がっていき、自信をもって試験会場に向かえました。

科目別得点の内訳

| 出題範囲 | 得点 | 満点 | 正答率 |

| 権利関係 | 11点 | 14点 | 78.6% |

| 法令上の制限 | 6点 | 8点 | 75.0% |

| 宅建業法 | 17点 | 20点 | 85.0% |

| 税 | 1点 | 2点 | 50.0% |

| その他 | 6点 | 6点 | 100% |

科目別の攻略ポイント

権利関係

権利関係は、なぜか得意範囲でした。

直前期の予想問題集でも10/14問くらいは得点できていました。とは言え、得点の上積みが難しいとされる分野。本試験では7点位しか取れないとの心づもりで、他の科目でしっかり得点するよう勉強を進めました。

宅建業法・法令上の制限・税・その他

どれも暗記系ですが、業法は民法と同じく理屈っぽいところもあるように感じました。

その点で記憶に定着しやすいので、業法と民法は優先的に仕上げました。

とはいえ結局のところ、権利関係を除く4科目は最後の1ヶ月でどれだけゴリゴリ暗記できるかにかかっています。(ウカウカしてると、短期間追い込み勢に抜かされます)

宅建の勉強時間:2021年&2022年の合計約300時間

宅建に合格するまでにかかった勉強時間

- 2022年:4~10月まで155時間

- 2021年:3~8月まで142時間

実のところ、2021年3月に宅建の勉強を開始したのですが、仕事が忙しくなったことで8月にはスッパリ離脱してしまいました。当時は試験に合格するため予備校を利用していたこと、なにより仕事を理由に合格できなかった悔しさを感じていました。

そして、その想いを胸に翌2022年に再チャレンジし、一発合格ができました。

他人の勉強時間は気にしないのが一番

200~500時間の学習が必要とされる宅建の資格ですが、この数字にこだわらなくてもいいと思います。

早い時期に学習を開始すれば、総学習時間に学習した内容を記憶しておくためのコスト(要は復習時間)が乗っかってきます。逆に、試験直前に始めれば復習時間は当然少なくなるため、結果的に短時間でコスパ良く試験を通過したように見えます。

他人と競うべきは勉強時間の多少ではなく、試験に合格したかどうかです。

他人の勉強時間は気にせず、合格したいと思ったその日からコツコツ頑張りましょう。

独学vs予備校講座:有料講座も受け、独学もした私の正直な比較

宅建なら独学でもいける

私は予備校の有料講座も受けましたし、今どきな“独学+Youtube”も経験しました。

結論からいうと、“独学+Youtube”でも十分合格が可能だと感じました。

有料講座はいわば「合格への保険」です。「回り道したくない」「より確実に一発合格したい」場合には、有料の講座を検討されるのはいかがでしょうか。とはいえオンライン専用講座で十分です。

2021年はTAC「スマートWeb本科生」

下調べをしたとき「権利関係の独学は難しい」との体験談がネット上でちらほら見受けられました。

当時は、88,000円もする講座でしたが、回り道せず一発合格したいとの思いから受講することに。TACで他の講座を受けていたこともあり、他の予備校とは比較検討せずTACにしました。

TAC「スマートWeb本科生」は88,000円の価値があったのか?

正直なところ、その金額に見合うだけの価値を見出すことはかなり難しいと感じました。

宅建については市販の参考書もかなり充実しています。それに低価格のオンライン予備校もたくさんありますよね。

宅建に合格した今となっては、有料講座を受ける場合でも低価格のオンライン予備校で十分と感じてしまいます。

もちろんTAC「スマートWeb本科生」コースに何も不満はありません。その名の通り「スマート」で、効率よく学習できる構成になっていました。また講師の笠松先生も親しみやすく、説明もとてもわかりやすいものでした。

2022年は独学で。私が使ったテキスト・問題集を紹介

2021年は8月までしっかり勉強していましたので、講座類は不要、と迷わず2022年は独学を選びました。テキストや問題集については多くの方がオススメしている「みんなが欲しかった」シリーズにしました。

【使用した教材一覧】

- 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」

- 「みんなが欲しかった! 宅建士の問題集 本試験論点別」

- 「出る順宅建士当たる!直前予想模試」

- 「みんなが欲しかった!宅建士の直前予想問題集」

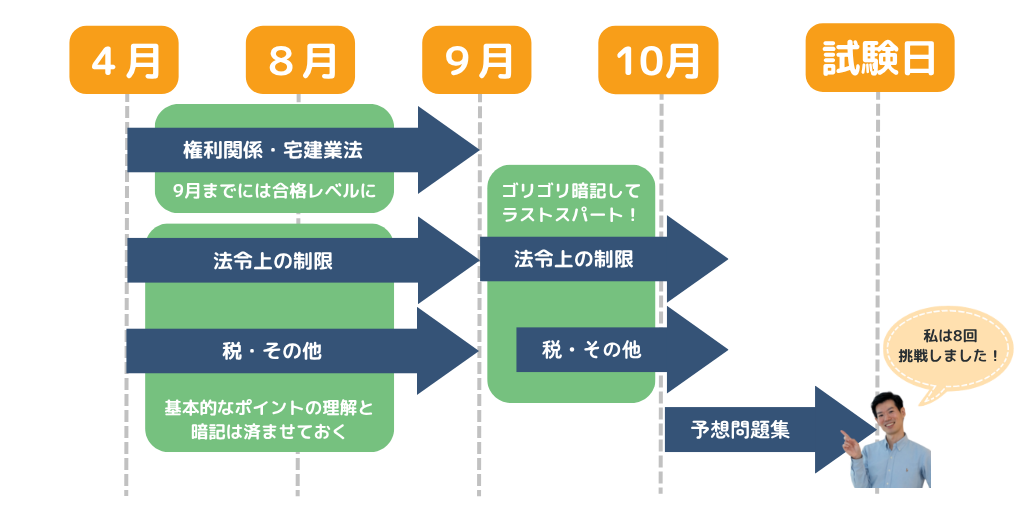

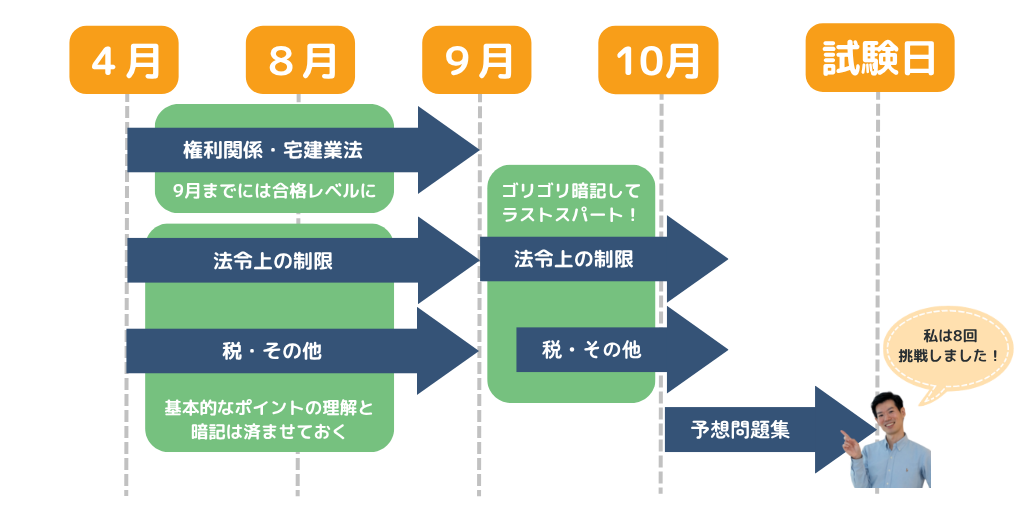

宅建試験当日までの学習計画

私が合格した時の学習計画はこんな感じでした。

8月末までの基礎固め期間

- 「権利関係」・「宅建業法」は本試験の合格レベルに仕上げておく

- 「法令上の制限」・「税・その他」は大まかなポイントの理解と暗記はするが深追いしない

9月1日から維持・強化期間

- 「権利関係」「宅建業法」は記憶の維持に努めるため、毎日問題集に取り組む

- 「法令上の制限」「税・その他」の暗記精度を上げる

10月1日からの直前期

- 予想問題集を解く(私は計8回分挑戦しました)

- 予想問題集で目標点に届かなかった科目を中心に復習する

- 問題集を最後にもう1周する(復習しない。短期記憶で乗り切る)

直前期(1ヶ月前)に私が実践したこと

特に重要となったのは、直前期の勉強方法です。

- 既に問題集を7周以上はやりこんでいたが、さらに1周した

- 問題集以外の知識も一気に暗記した

- 予想問題集を解き弱点科目を洗い出すことで集中的に底上げした

私が実践したのはこちらの3つでした。

予想問題集を何度も解いて弱点科目を洗い出す

本試験2週間前から合計8回分の問題を解きました。

時間は概ね1時間くらいで解くようにし、復習は1時間くらいで終わらせ、目標点に及ばない科目があれば、テキストを読み込んだりYouTube動画の”宅建クエスト”をやりこみました。

私の場合は「法令上の制限」「税・その他」が苦手でした。たしかTAC本は回ごとに「想定合格点」が設けられておりましたが、LEC本にはなかったため、得点が良かったのか悪かったのかよくわからず…。初めのうちは33点前後だったと記憶してます。

それでも徐々に上がり最終的には38点ほどになりました。

問題集以外の知識も一気に暗記した

暗記量をいっきに増やすため、新しい問題集を買うか迷いましたが、最終的にはYouTubeの動画に頼ることにしました。

- 直前期の神動画シリーズ!棚田行政書士の”宅建クエスト”

- 「5問免除」部分の暗記詰め込み

“宅建クエスト”とは、YouTube「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」での直前期対策の動画シリーズです。5分から10分程度の動画で、集中的に一つの分野から問題と解説がされており、一通り見終わるだけで知識レベルがワンステージアップしました。

ほかにも、別の方のチャンネルで「宅建吉野塾」の5問免除に関する動画が見やすかったです。

本試験当日に実践したこと

午前中は行き慣れたスタバで軽く勉強し、11:00過ぎには軽めの昼ごはんを済ませました。試験中に満腹で眠くなったり頭が回らなかったら最悪です。

そして会場には1時間前には到着し、着席許可とともに座席へ向かいました。

開始直前により集中力を高めるためラムネを食べておきました。

本試験の解く順番、早く解くコツ、時間配分について

これに関しては、自分にとってベストな方法を模索してください。

私は26問目の業法から解き始め50問目まで終わらせた後、1問目の権利関係へ戻るスタイルでした。早く解くコツとして、選択肢を読んで正誤がわかったタイミングで他の選択肢は見ずに次の問へ進んでいました。(選択肢の1つ目で正誤がわかれば、残りの3つを読まずに済みます。)

また、問題文が長い問題や、正解がすぐにわからない問題も後回し。このようにして試験問題は1時間弱で解き終わったと思います。その後の1時間は、読まなかった選択肢の確認を含め、残った問題を全て回答していきます。

そして試験終了15分前くらいからマークシートを一気に埋めていきました。

マークミスをしないよう十分注意しましょう。

宅建の実践的な勉強方法:効率重視のテクニック

テキスト1周目は1ページ30秒で!

これは宅建に限らず、簿記やFP(ファイナンシャルプランナー)などの他資格でも実践している方法です。

テキストを1ページあたり30秒でどんどん読み進めていきます。目的は、これから数ヶ月にわたって勉強する内容を早い段階で把握することにあります。

読むというよりキーワードを見る、という感覚で、ひたすらに「うっすら浅く」全体を把握していきます。

計算してみると、1ページ30秒なら300ページの教科書でも2時間半で読み終えられます。つまり、勉強初日に「今後何を学ぶのか」の全体像が見えてくるというわけです。

この方法以外に「まず目次を丸暗記しろ」という勉強法にも出会いました。

目的は同じですが、私には合わないと感じたので、1周とりあえず“見る”方法に落ち着きました。

インプットとアウトプットは同時に進める

「講義を見たら」あるいは「テキストを読んだら」それに対応する問題をすぐに解いてみましょう。頭に記憶したものを長く定着させるための方法です。これは働きながら勉強している方にとっては、必須の勉強方法だと思います。

記憶定着の秘訣:初見の問題は3日連続で解く

初めての問題は3日連続で解くようにしていました。

- 1日目:正解できない前提で、問題を読んでみて、すぐ答えをみて理解する

- 2日目:自力でできるだけ解いてみて、答えを見て復習する

- 3日目:自力で完璧に解ける前提で取り組む。間違えたら4日目も解いてみる

この方法のメリット

- 確実に理解し、学習を進めることができる

- 3日連続で解くことで、記憶に定着しやすい

- 結果、しばらく経った段階で忘れていたとしても、すぐに思い出せる

私は、宅建を2021年8月で一時完全離脱し、翌4月にリベンジしたわけですが、リカバリーが早かったのは、“3日連続学習法”も効いていたと思っています。

「書く」は「読む」よりずっと時間がかかる

そもそも「書く」という作業は「読む」と違い、ものすごく時間のかかる作業です。

そのため、極力書かないようにし、唯一「覚えられないと諦めたもの」や「何かと勘違いして覚えているもの」に絞ってテキストに直接書き込む程度にしました。そして後から見返せるように付箋を貼りました。この付箋は試験会場に着席してからの最後の復習に非常に役立ちました。

ノートや要点メモは絶対に作らない

まとめノートはそれを作ること自体が目的化しがちです。

本来の目的は試験に合格すること。テキストをまとめる作業にはかなり時間がかかるはずです。どうせ問題を繰り返し解くのですから、ゴリゴリ解くことに労力を割いた方が効率的だと思います。

働きながら宅建に合格するための時間管理術

週に5日勉強をするつもりなら、計画は4日で立てる

仕事や子育てをしながら勉強をする以上、予定通り進められない日や週は必ず出てきます。

もし週に5日勉強をするつもりであれば、4日で計画し1日は予備日として空けておきましょう。

計画が狂ったことでやる気を失うと、受験を諦めてしまうことになりかねません。予備日を設けることで戦線離脱を防ぎましょう。

5分でもいいから毎日勉強する

せっかく毎日勉強して築き上げた学習習慣も数日勉強しないと、元に戻すのにかなりのエネルギーが必要です。どんなに忙しくても5分だけ勉強しましょう。

スキマ時間を大切に

通勤・風呂の中・歯磨き・食器洗い、子どもの寝かしつけ、散歩中・・・

なにも机での勉強が全てではありません。ながら勉や耳学も活用することで、意外と1時間くらいはすぐに勉強時間を作れます。

【超重要】選択肢が問題そのもの。丁寧に解く

これは本当に大事なポイントです。これを実践することで、問題と答えを覚えてしまうことを防げるうえに、正確に自分の知識を確認することができます。

結果、試験での正答率が間違いなく上がります。

宅建では問題形式が「正解を選ぶ」または「間違えを選ぶ」ものが中心ですが、普段の学習では、その問題形式を確認しないでいきなり選択肢を解きます。

言い換えると、1問につき選択肢が4つありますが、問題文は無視して、いきなり選択肢へ進むということです。

そして丁寧に「この選択肢は正解」「こっちは、ここが間違えで正解は・・・」と、選択肢が問題という意識で解いていくことで、圧倒的に効果的な学習ができると感じています。

ちなみに、紙のおもーい教科書や問題集を持ち歩くの、苦ではありませんか?

- 本の電子書籍化のいちばん簡単なやり方について

- ipadでの勉強法について

ベストと思われる私の実践していた方法をまとめています。